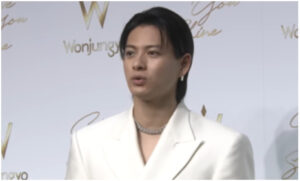

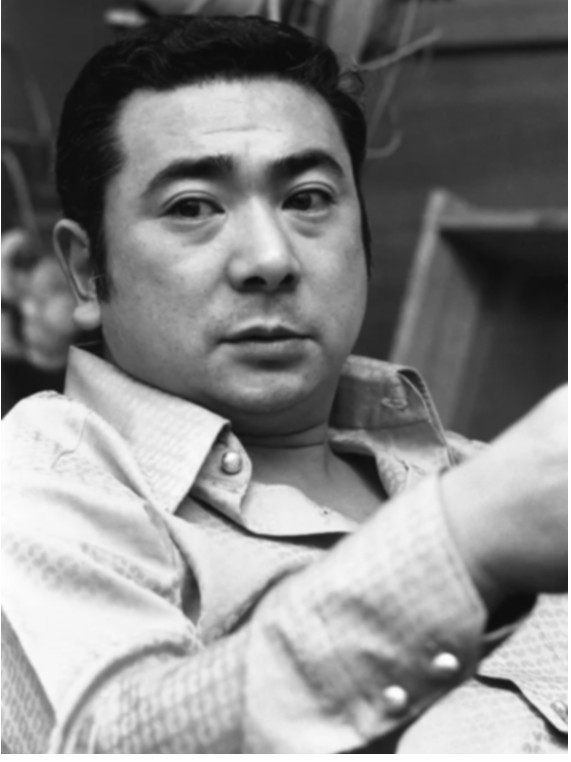

50年以上にわたり、日本のエンターテインメント界の第一線を走り続ける松平健さん(1953年11月28日生まれ、愛知県豊橋市出身)。俳優、歌手、声優、タレント、司会者、そしてYouTuberと、その活躍の場はとどまるところを知りません。

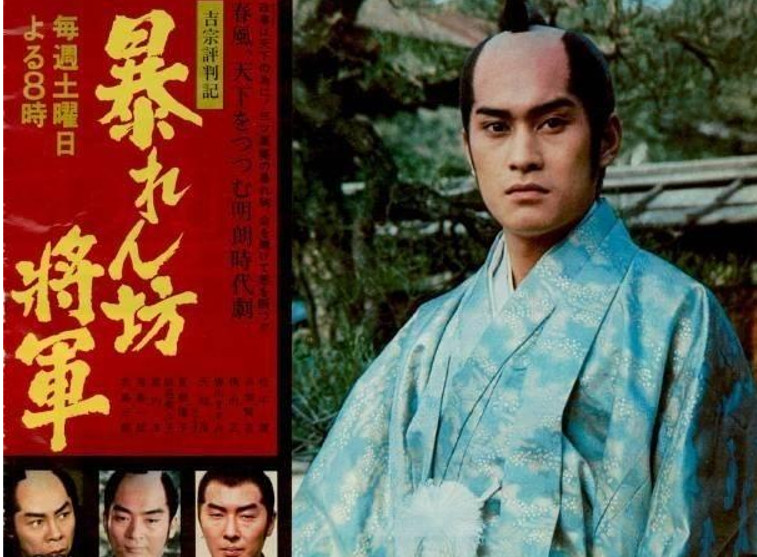

誰もが知る国民的スターとなったきっかけは、やはりテレビ時代劇『暴れん坊将軍』(1978年~2008年)の徳川吉宗役でしょう。そして2004年の「マツケンサンバII」での大ブレイクは、世代を超えた新たなファンを魅了しました。

しかし、その輝かしい経歴の裏には、デビュー前の知られざる苦労、人生の師と仰ぐ勝新太郎との運命的な出会い、そして意外な人物・稲川淳二さんとの若き日の交流がありました。

この記事では、松平健さんがいかにして『暴れん坊将軍』の主役という大役を掴み取ったのか、その原点である付き人時代や稲川淳二さんとのエピソードに光を当て、彼の尽きることのない魅力と努力の軌跡を紐解いていきます。

1. デビュー前の松平健:夢と現実のはざまで

松平健さん(本名:鈴木末七)は、7人兄弟の末っ子として愛知県豊橋市に生まれました。大工の棟梁である父と、内職で家計を支える母。決して裕福とはいえない家庭で育ちます。

高校(愛知県立豊橋工業高等学校)を中退後、寿司店で働きながら生計を立てる日々。しかし、胸には幼い頃から憧れた石原裕次郎のようなアクション俳優になりたいという熱い夢がありました。そして1970年、17歳で上京。この決断が、彼の運命を大きく動かすことになります。

上京後、いきなり石原プロモーションの門を叩きますが、願いは叶わず。その後、宝映テレビプロダクションの養成所を経て劇団フジに入団し、舞台俳優としてのキャリアをスタートさせました。

当時の芸名は「松本二郎」。しかし、あるテレビドラマに出演する際、プロデューサーから「松平健」という新しい芸名を授かります。その由来は、徳川家康ゆかりの松平氏の出身地・三河(愛知県)であることから…とされていますが、松平さん本人は「ちゃんと聞いたことはない」のだとか。まるで運命に導かれたような名付けだったのかもしれません。

2. 師匠・勝新太郎との出会い:付き人時代に叩き込まれた役者魂

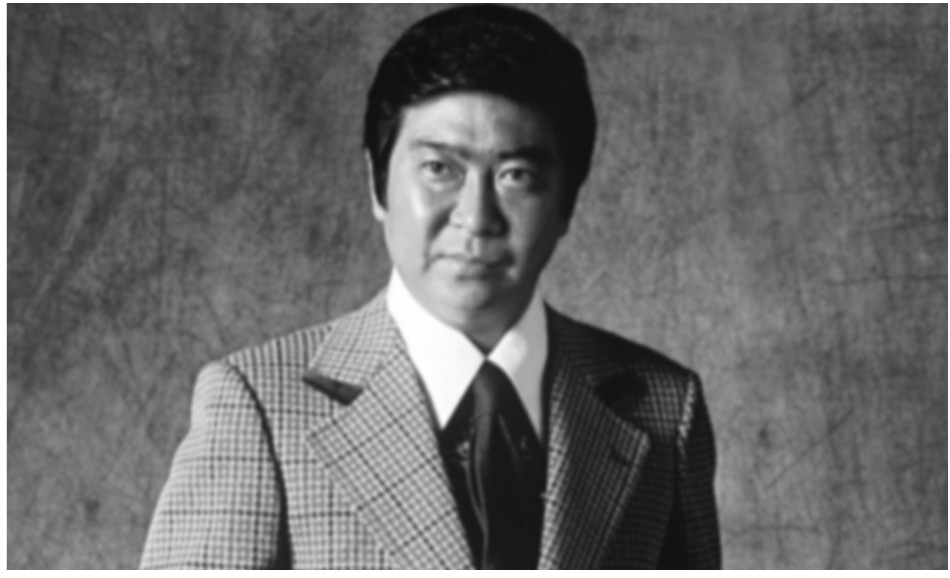

松平健さんの芸能人生を語る上で欠かせないのが、1974年の勝新太郎さんとの出会いです。ご存知、映画『座頭市』シリーズで一世を風靡した大スターであり、その豪快な人柄で多くの人を惹きつけた俳優・映画監督。この出会いこそが、松平さんの最大のターニングポイントでした。

きっかけは、劇団の舞台脚本を手掛けていた直居欽哉さん(『座頭市』の脚本家でもある)が、勝プロダクションのプロデューサーに松平さんを紹介したことでした。

「おめえ、京都来れるか?」伝説の始まり

初めて勝新太郎さんに会ったのは、東京のテレビ局の控え室。ガチガチに緊張しながら「松平健です」と挨拶すると、勝さんは鋭い眼光でじろりと一瞥し、こう言い放ちます。

「おめえ、京都来れるか?」

「はい」と即答した松平さんは、その足ですぐに京都の撮影所へ向かい、勝さんの付き人として働き始めました。映画でしか見たことのない大スターを前に、緊張と興奮で胸がいっぱいになった瞬間だったと、松平さんは振り返ります。

付き人生活で学んだ「本物」の流儀

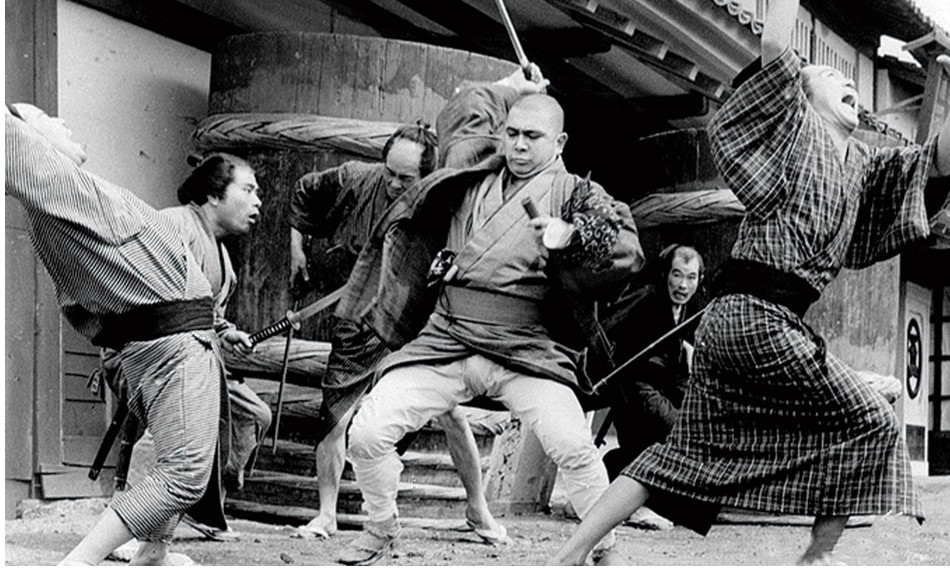

勝さんの下で過ごした京都での約半年間。『座頭市』の撮影現場に帯同する日々は、単なる身の回りの世話係ではありませんでした。勝さんは、松平さんを常に一人の役者として扱い、その成長を促したのです。

ある日、撮影の合間に勝さんはおもむろに言います。「おい松平、カメラの前に立て」。そして、母親の墓参りに来たやんちゃな若者という設定で、即興の演技をさせたのです。怒り、喜び、悲しみ…様々な表情をカメラでテスト撮影する。これこそが、松平さんにとって初めての「生きた演技指導」でした。

「俺の芝居やゲストの芝居を見て勉強しろ」

「主役以外やるな。給料はやるから勉強していろ」

「演技は生活に出る。安いところで遊ぶな」

勝さんの言葉は、時に厳しく、しかし常に深い愛情に満ちていました。役者は日常生活から品格を保つべきだという教えが、後に『暴れん坊将軍』で見せる、あの堂々たる将軍像の礎となったのです。

監督もタジタジ?撮影現場での勝新伝説

勝さんの影響力はすさまじく、『暴れん坊将軍』の撮影現場に時折ふらりと現れては、松平さんに直接指導することもあったそうです。

テスト撮影中に「おい松平、違うぞ!」と割って入り、「こっちを向け」とカメラアングルを指示したり、自ら化粧を直したり。監督を差し置いて演出を始める姿に、周りのスタッフは肝を冷やしたことでしょう。勝さんの妻である中村玉緒さんがゲスト出演した際には、やはり現場で演出を始めてしまい、松平さんが「(スタッフに)気を遣うからやめてくれ」と笑いながら頼んだという逸話も残っています。

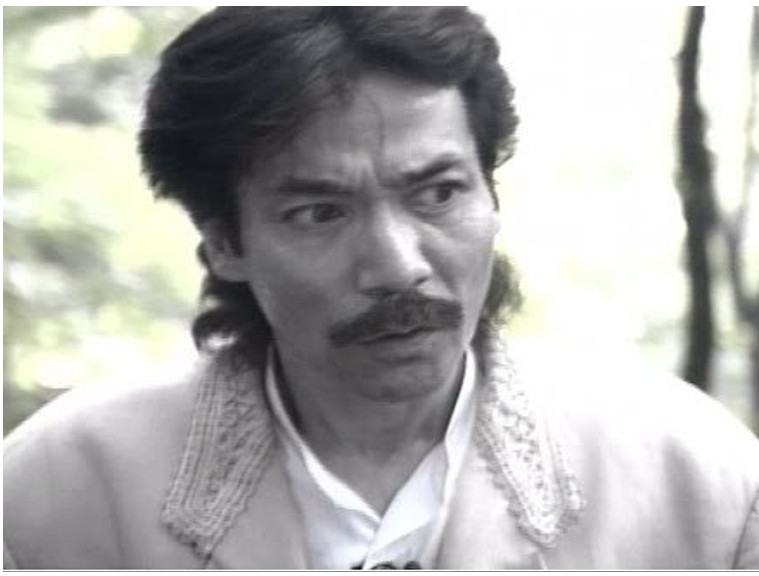

3. 稲川淳二との意外な接点:若き日の絆

松平さんが上京したばかりの1970年、劇団フジに所属していた時代に、実は意外な人物とのつながりがありました。それが、後に怪談話で一世を風靡する、あの稲川淳二さんです。

当時、松平さんは「松本二郎」として、稲川さんは劇団の仲間として同じ釜の飯を食う仲でした。右も左もわからぬ東京で、稲川さんは松平さんをあちこち案内してくれたといいます。この交流は、慣れない環境で奮闘する松平さんにとって大きな支えとなり、苦楽を共にした若き日の絆を物語る貴重なエピソードです。

その後、松平さんは勝プロダクションへと移りますが、稲川さんとの出会いは、彼の芸能人生の原点を彩る、忘れられない一ページとなっています。

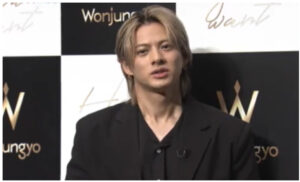

4. 『暴れん坊将軍』主演への道:23歳、無名新人の大抜擢

1978年、松平健さんは23歳(放送開始時は24歳)という若さで、『暴れん坊将軍』の主役に抜擢されます。八代将軍・徳川吉宗が、貧乏旗本の三男坊「徳田新之助」として市井に紛れ、江戸にはびこる悪を斬るー。この痛快時代劇は、言わずと知れた松平さんの代表作となりました。全832回という放送回数は、一人の俳優が同じ役を演じたドラマとして『銭形平次』に次ぐ、まさに金字塔です。

運命を切り拓いたデビューからの軌跡

俳優としてのデビューは、1975年の『座頭市物語』最終話。師匠である勝新太郎さん自らが、浅丘ルリ子さん演じるヒロインの相手役として大抜擢しました。銀幕のスターとの共演に胸を高鳴らせながら、必死に役を全うしたといいます。翌年には昼ドラ『人間の條件』で主演を務め、着実にその名を知られるようになりました。

そして訪れた『暴れん坊将軍』のオーディション。制作側が求めていた「新鮮な人材」という追い風もあり、まだ無名に近かった松平さんが、この大役を射止めることになったのです。この大抜擢の裏には、もちろん勝新太郎さんの強い推薦と、松平さんの秘めたる時代劇への素質を見抜いた確かな目があったのは言うまでもありません。

松平さん自身、「吉宗は私の芸能生活とともに生き、俳優・松平健を育ててくれた存在」と語るほど、作品への思い入れは深いものがあります。

華麗なる殺陣と役作り:すべては師匠の教え

『暴れん坊将軍』の大きな魅力といえば、松平さんの華麗で力強い殺陣。東映京都に伝わる「舞うような」立ち回りに、スピード感を加えたあのスタイルは、まさに師匠・勝新太郎から叩き込まれた技術の賜物でした。

当初は相手との呼吸が合わず苦労したそうですが、数年後、勝さんの妻・中村玉緒さんから「あんたの殺陣、様になったって師匠が褒めてたで」と伝えられた時、何よりの自信につながったと語っています。

「日常生活は顔に出る」という勝さんの教えも、常に心にありました。将軍としての威厳と、町人「新さん」としての人情味。その見事な演じ分けが視聴者を惹きつけた背景には、「主役は背負うものが違う」という師の教えが息づいていたからに他なりません。

なぜこれほど愛されたのか?

悪を懲らしめる明快なストーリー、迫力の殺陣、若々しく凛々しい松平さんの魅力。そして、北島三郎さん、夏樹陽子さん、宮内洋さんといった脇を固める豪華なキャスト陣。人気の理由は一つではありません。

特に、富士山を背に白馬で颯爽と駆け抜けるオープニングは、多くの人々の心を鷲掴みにし、「松平健=時代劇のヒーロー」というイメージを決定づけました。史実を織り交ぜながらも、大胆なフィクションで人々を楽しませたこの作品は、時代を超えて愛される不朽の名作となったのです。

まとめ:松平健の原点と、色褪せない魅力

松平健さんが『暴れん坊将軍』の主役にたどり着くまでの道のりを振り返ると、そこには夢を追いかける情熱、師匠・勝新太郎からの薫陶、そして稲川淳二さんのような仲間との絆がありました。

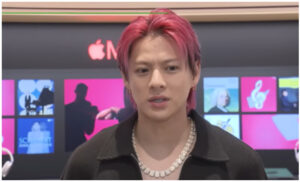

付き人時代に叩き込まれた役者魂は、威厳と人情味あふれる徳川吉宗像として見事に花開き、お茶の間を釘付けにしました。そして2025年1月、実に17年ぶりとなる『新・暴れん坊将軍』で、71歳の松平さんが再び吉宗を演じます。その姿は、彼の燃え尽きることのない情熱と、進化し続ける役者魂の証と言えるでしょう。

時代劇スターの枠を超え、「マツケンサンバII」やYouTubeで世代を超えて愛されるエンターテイナーへ。その輝きの原点には、決して平坦ではなかった若き日の奮闘と、かけがえのない人々との出会いがありました。その生き様は、まさに波瀾万丈、恐れを知らない「暴れん坊」な人生そのものです。

おくやま

おくやま管理人の「有為之おくやま」です。

記事をまとめながら、勝新太郎さんとの師弟愛に胸が熱くなりました。 「おめえ、京都来れるか?」の一言で人生が変わるなんて、まるでドラマのよう。 厳しい指導を愛と受け止め、スターになっても師匠の教えを守り続ける松平さん。

70代で再び吉宗を演じるその情熱、本当にかっこいいですね!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

☆おすすめ記事☆