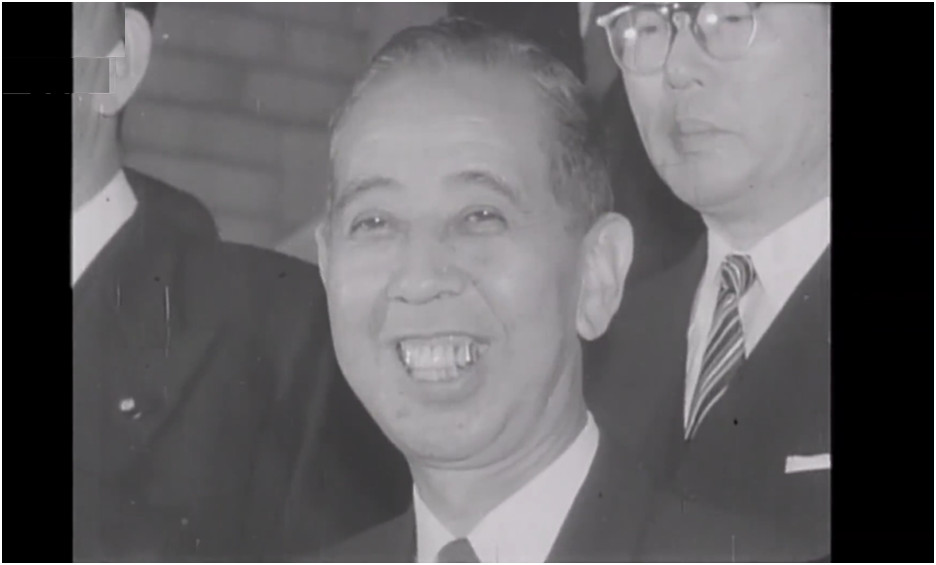

戦後日本の内閣総理大臣として、高度経済成長を牽引した岸信介。

官僚としても手腕を発揮した彼は、日米安全保障条約の改定を強力に推し進め、その名を歴史に刻みました。

しかし、その政治手法や外交政策は、国内外で大きな議論を呼び、賛否両論を巻き起こしました。

特に、総理大臣在任中の日米安全保障条約改定(新安保)の強行採決は、戦後日本の進路を決定づける大きな出来事でした。

現在まで続く日本の平和と繁栄の礎となった一方で、激しい反対運動を引き起こし、社会に大きな傷跡を残しました。

この記事では、新安保条約とは何だったのか、なぜ強行採決に至ったのか、そしてそれが日本に何をもたらしたのかを、分かりやすく解説していきます。

岸信介の決断とその影響を、一緒に振り返ってみましょう。

日米安全保障条約(新安保)とは

旧安保条約の背景

旧安保条約って?

1951年、日本はサンフランシスコ講和条約に調印し、独立を回復しました。

しかし、同時に締結された旧日米安全保障条約は、日本に米軍基地の継続的な使用を認めるなど、アメリカに有利な内容となっていました。

「これって不平等じゃない?」そんな声が上がるのも当然でした。

なぜ改定が必要だったの?

岸信介は、この不平等な条約を問題視していました。

「日本がもっと自分の足で立ち、国際社会で活躍するためには、条約を見直さなければならない」そう考えたのです。

新安保条約の概要

日米が対等な関係へ

1960年に改定された新安保条約では、アメリカは日本の防衛義務を明確に約束し、日本も米軍の駐留を認めるという、より対等な関係が築かれました。

岸信介は、「これで日米は真のパートナーになった」と胸を張り、この条約こそが日本の平和と独立を守る要だと信じていました。

新安保のココがポイント!

- アメリカの防衛義務がハッキリした!

- 条約の有効期限が決まった!(10年ごとに見直し)

- 国際協力の範囲が広がった!

新安保条約の強行採決と国内の反発

反対運動の激化

安保闘争、学生運動の熱い叫び

新安保条約の審議が進むにつれ、学生たちは危機感を募らせました。

「このままじゃ、日本が戦争に巻き込まれるかもしれない!」全国の学生自治会組織(全学連)を中心に、大規模なデモが連日繰り広げられました。

この安保闘争は、学生運動だけでなく、労働組合や多くの知識人も巻き込んだ、大きな社会運動へと発展しました。

1960年6月15日には、国会周辺が数十万人ものデモ隊で埋め尽くされ、樺美智子さんが犠牲になるという痛ましい事件も起こりました。

強行採決、民主主義の危機?

1960年5月、衆議院本会議で、与党・自民党だけで新安保条約の採決が行われました。野党議員が抗議のため欠席する中での「強行採決」。

「これは民主主義に反する!」と、国民の怒りはさらに燃え上がりました。

岸信介内閣への風当たり

デモ激化、岸内閣は四面楚歌

強行採決をきっかけに、反対デモはさらに激しさを増し、岸内閣への批判は国内外から集中しました。

「国民の声を聞け!」という叫びが、岸信介を追い詰めていきます。

アイゼンハワー大統領、来日中止!

新安保条約の成立を祝うため、アメリカのアイゼンハワー大統領が来日する予定でしたが、デモの激化で中止に。

これは国際的にも大きなニュースとなり、岸信介の求心力はますます低下しました。

密約・派閥・退陣の経緯

密約問題

隠された約束、核持ち込み疑惑

後になって明らかになったことですが、新安保条約の交渉の裏で、日米間には秘密の約束(密約)がありました。

それは、米軍による核兵器の日本への持ち込みや、有事の際の米軍の出撃に関するものでした。

「国民に隠れて、こんな重要なことを決めていたなんて!」この密約の存在は、国民の不信感をさらに煽ることになりました。

派閥抗争

自民党内の権力争い

岸信介は、自民党内の様々な派閥と激しく対立しながら、政権を運営していました。

しかし、新安保条約の強行採決後、岸派への風当たりはさらに強まり、党内での支持を失っていきます。

派閥間の争いが、岸信介をさらに孤立させていきました。

退陣への道

安保闘争、そして岸内閣の幕切れ

1960年6月、新安保条約は参議院で自然承認され、成立しました。

しかし、その直後、岸信介は一連の混乱の責任を取り、内閣総辞職を表明します。

激しい安保闘争は、岸内閣の終わりとともに、一つの区切りを迎えました。

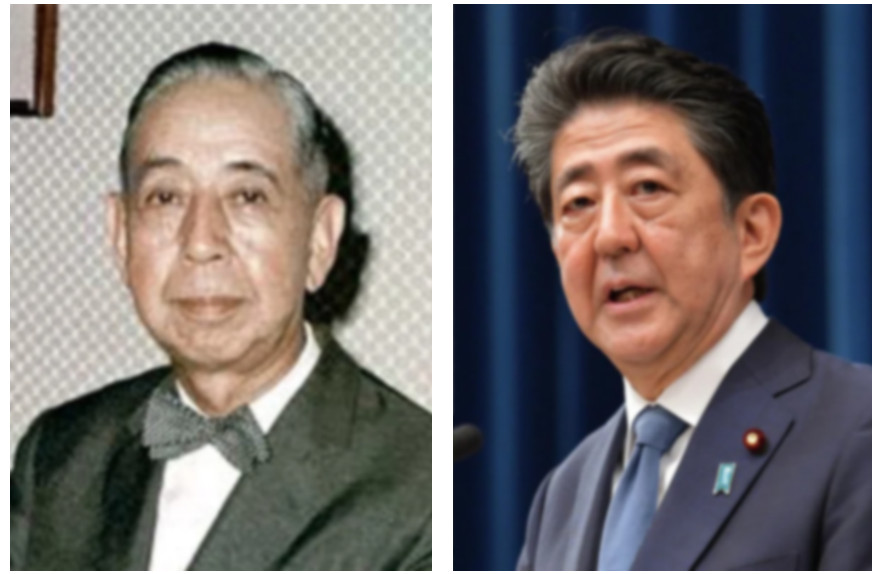

退陣後も影響力を維持

総理大臣を辞めた後も、岸信介は自民党の重鎮として、政界に影響力を持ち続けました。

孫である安倍晋三元首相の政治思想にも、大きな影響を与えたと言われています。

岸信介の決断と行動がもたらした影響

日本の外交・安全保障政策の転換点

日米同盟の強化、でも…

新安保条約によって、日米同盟はより強固なものとなり、日本の安全保障はアメリカとの協力関係が中心となりました。

しかし、「アメリカに頼りすぎでは?」という批判も根強く残りました。

経済成長の礎、だけど…

安保改定後、日本は高度経済成長期に入り、経済大国へと発展しました。

日米関係の安定が、経済成長を後押ししたという見方もあります。

国内政治への影響

国民の声、政治を動かす力

安保闘争は、国民が団結して声を上げれば、政治を動かすことができるということを示しました。

学生、労働者、知識人…多くの人々が立ち上がり、政治への関心を高めました。

自民党長期政権の光と影

岸内閣は倒れましたが、その後の自民党政権は、日米関係を軸とした外交・安全保障政策を続け、長期安定政権(55年体制)を築きました。

しかし、安全保障に関する議論がタブー視されるようになったという側面もあります。

安倍晋三元首相への影響

祖父から孫へ、受け継がれる思い

岸信介の孫である安倍晋三元首相は、「戦後レジームからの脱却」を掲げ、憲法改正や安全保障政策の見直しに力を入れました。

祖父が築いた日米同盟をさらに強化しようとする姿勢は、安倍政権にも受け継がれていたと言えるでしょう。

まとめ

岸信介が推し進めた日米安全保障条約(新安保条約)の改定は、日本の歴史を大きく変えた出来事でした。

- 新安保条約によって、日米関係はより対等になり、日本の経済成長や国際的な地位向上に貢献したと言われています。

しかし、強引な手法(強行採決)は、国民の間に大きな分断を生み、激しい反対運動を引き起こしました。 - 岸内閣は、この強行採決をきっかけに、大規模なデモや抗議活動に直面し、退陣に追い込まれました。

しかし、その後の自民党政権が、日米同盟を基軸とする政策を長く続けたことは、岸信介の影響力の大きさを示しています。 - 密約や派閥争いなど、岸信介の政治手法には批判もありますが、戦後日本の進むべき道を示し、今日まで続く「日米安保体制」を確立した功績は、歴史に刻まれています。

安全保障や憲法改正の議論が続く今、岸信介という政治家の決断を振り返ることは、日本の未来を考える上で、きっと役に立つはずです。

毀誉褒貶ある人物ですが、戦後日本の大きな転換期をリードした一人であったことは間違いありません。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

おくやま

おくやま管理人の「有為之おくやま」です。

記事をまとめながら、岸信介という男の「胆力」に鳥肌が立ちました。 国会議事堂がデモ隊に包囲される中で、「この条約が日本の未来に必要だ」と信じてサインをする。その孤独とプレッシャーは計り知れません。

結果的に、今の日本の平和と繁栄があるのは、あの時の「嫌われる勇気」のおかげかもしれませんね。 保身に走らないリーダーシップ、男として素直に憧れます!

☆おすすめ記事☆