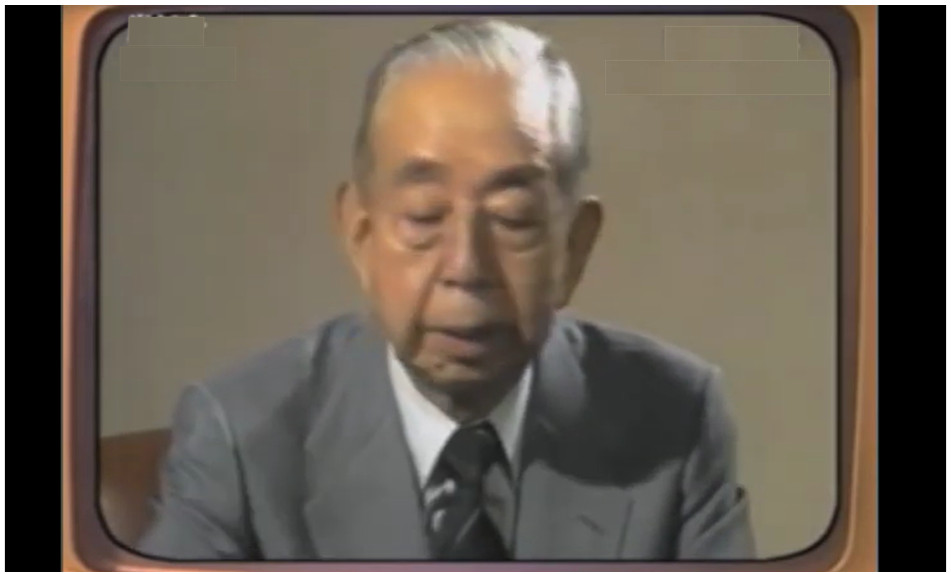

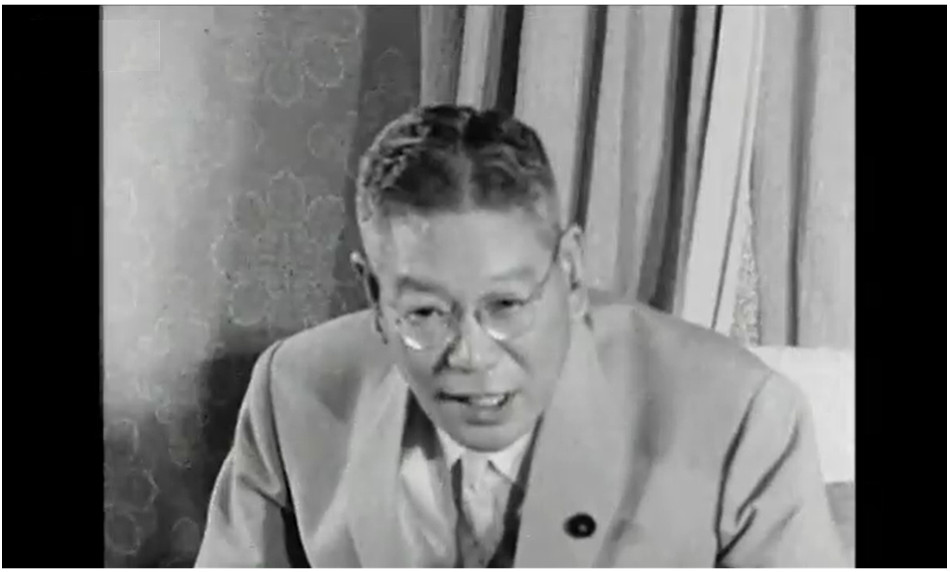

戦後日本の復興を牽引し、内閣総理大臣として手腕を振るった岸信介。

官僚としてもその名を馳せた彼は、日米安全保障条約改定を断行するなど、外交面でも独自の存在感を放ちました。

しかし、その政治手腕は国内外で賛否両論を呼び、毀誉褒貶相半ばする人物でもありました。

そんな岸信介が、総理大臣在任中に暴漢に襲われた事件をご存知でしょうか?

戦後日本の政治史に深く刻まれたこの事件は、当時の社会情勢を如実に反映し、現代にも多くの示唆を与えてくれます。

今回は、この「岸信介刺傷事件」を、当時の政治状況とともに深掘りし、事件の背景や影響、そして現代に生きる私たちへの教訓を明らかにしていきたいと思います。

岸信介とは何者か?その政治的背景に迫る

エリート官僚から政治家へ:戦前・戦中の足跡

岸信介(1896-1987)は、山口県に生まれ、戦前は商工省のエリート官僚として活躍しました。

太平洋戦争中の東条英機内閣では、商工大臣などの要職を務め、戦時経済体制の構築に深く関与しました。

戦後、岸は戦争責任を問われ、一時的に公職を追われます。

しかし、その後、追放が解除されると、吉田茂率いる保守政権下で政界に復帰。持ち前の政治力で頭角を現していきます。

総理大臣としての功績と課題:高度経済成長と日米安保改定

1957年、岸信介は内閣総理大臣に就任します(在任期間:1957年2月~1960年7月)。

岸内閣は、経済政策を最重要課題に掲げ、後の高度経済成長の礎を築きました。

その政策は、池田勇人内閣に引き継がれ、日本経済は飛躍的な発展を遂げることになります。

一方、岸内閣最大の課題となったのが、1960年の日米安全保障条約(安保条約)改定です。

1951年に締結された旧安保条約は、日本に不利な内容が多いとの批判がありました。

岸は、「対等な日米関係」を掲げ、条約改定交渉に臨みます。

新安保条約では、米軍の日本防衛義務が明確化され、日本の事前承認なしに米軍が軍事行動を起こせる範囲が限定されるなど、旧条約に比べれば日本側の権利が強化されました。

しかし、米軍の日本駐留は継続されるため、社会党や学生運動を中心とする左派勢力は、「日本が再び戦争に巻き込まれる」として、条約改定に強く反対。激しい反対運動(安保闘争)が巻き起こります。

岸信介を襲った凶刃:暴漢による刺傷事件の経緯

安保闘争激化と混迷する政局

1960年、安保条約改定をめぐる反対運動は、 最高潮に達します。

労働組合や学生団体だけでなく、多くの市民が参加する大規模デモが全国各地で繰り広げられました。

特に、左派勢力や学生運動による国会周辺でのデモは、連日連夜、警官隊との激しい衝突を伴うものでした。

政府・与党(自民党)内部でも、安保条約の強行採決やデモの激化による混乱で、岸内閣への風当たりは強まっていきます。

右翼からの批判:複雑な対立構造

岸信介を批判したのは、左派勢力だけではありませんでした。

一般的に「保守強硬派」のイメージが強い岸ですが、当時の一部右翼勢力からは、「安保改定によって、アメリカへの従属状態が続く」「真の自主独立を果たせない」といった不満の声が上がっていました。

岸の政治姿勢や外交手法に反感を抱く、急進的な右翼関係者が存在したことも事実です。

刺傷事件の詳細:その時、何が起こったのか

新安保条約は、1960年6月19日、衆議院で可決後、参議院での採決がないまま、自然承認という形で成立します。

アイゼンハワー大統領(当時)の訪日をめぐる混乱や、連日続くデモの中、岸は7月15日に総辞職を表明しました。

その直前の7月14日、都内で開かれた会合の場で、岸は右翼関係者の男に刃物で刺され、重傷を負います。

幸い、岸は一命を取り留めましたが、出血多量で瀕死の状態だったとも報じられています。

犯人の動機は諸説ありますが、当時の新聞報道などによると、「岸の外交姿勢や昭和天皇に対する態度に不満があった」など、右翼思想に基づくものであったとされています。

犯人像:右翼思想に染まった男

犯人については、詳細な思想信条や人脈関係など、不明な点も多く残されています。

しかし、一般的には、「急進的な民族主義(皇室中心主義、反米思想)を掲げる右翼グループに属していた」という情報が多く見られます。

左翼活動家ではなく、皮肉にも「右翼」の人物による犯行であったことは、当時の世論に大きな衝撃を与えました。

事件が残した爪痕:その後の影響と教訓

岸内閣の終焉、そして政治はどう変わったか

刺傷事件や、収束しないデモの影響を受け、岸は7月15日に内閣総辞職を表明。7月19日をもって退陣し、後継首相には池田勇人が就任しました。

一連の混乱は、日本の保守政権や国会運営に大きな打撃を与え、その後の政治家たちは、大規模な国民デモに対して、より慎重な対応を迫られるようになります。

一方、一時的に勢いを得た社会党や左派勢力も、その後の党勢拡大には結びつけられず、1960年代後半には徐々に影響力を失っていきました。

警備体制強化の契機

この事件は、要人警護や政治家に対する警備体制の見直しを促す契機となりました。SP(セキュリティポリス)の配置や警護体制の強化が検討され、実行に移されます。

首相や閣僚クラスの警備体制が、まだ十分でなかった時代の問題点が浮き彫りになり、その後の政治家警護のあり方に大きな影響を与えたと分析されています。

岸信介が残した言葉

岸は、「私のやったことは歴史が判断してくれる」「安保改定が国民にきちんと理解されるには50年はかかるだろう」という言葉を残しています。

戦後日本政治への示唆:暴力と民主主義

安保改定は、強引な手法で進められましたが、結果として、民主主義のあり方や国会運営のあり方について、社会全体で再考するきっかけとなりました。

大規模デモや社会運動が、政治を動かす力を持つ可能性を示した一方で、岸の退陣後、池田内閣は「政治の安定」と「経済優先」を掲げ、日本は高度経済成長へと突き進んでいきます。

国民の関心が、政治闘争から経済発展へと移るにつれ、その後の安保反対運動は勢いを失っていきました。

同年(1960年)10月には、社会党書記長の浅沼稲次郎が、右翼少年に刺殺される事件も発生。政治的暴力やテロリズムの脅威が、社会問題として大きくクローズアップされました。

岸信介刺傷事件は、その発端として、政治的信条の違いが暴力に発展する危険性を、改めて国民に示したと言えるでしょう。

まとめ:岸信介刺傷事件から学ぶべきこと

岸信介が襲われ、瀕死の重傷を負った事件は、1960年の日米安保条約改定をめぐる、国内の激しい対立を背景に起きました。

安保反対運動というと、左派や学生運動のイメージが一般的ですが、岸の外交姿勢や天皇観に不満を持つ「右翼」からも、暗殺未遂事件が起きたという事実は、当時の社会に大きな衝撃を与えました。

- 岸信介の軌跡:戦前は官僚として権力の中枢に関わり、戦後は公職追放を経て政治家に転身。総理大臣として、戦後日本の経済復興の基盤を築きました。

- 安保闘争の激化:日米関係をより対等にしようとした安保改定は、国民、左派勢力、メディアを巻き込んだ大規模な反対運動を引き起こしました。

- 右翼による襲撃:「岸=右派」という一般的なイメージとは異なり、保守政治家である岸が、右翼思想を持つ人物に襲われたことは、当時の政治的緊張の深刻さを物語っています。

- 事件の教訓:岸内閣の退陣、池田内閣の誕生、そして高度経済成長路線への転換は、日本が「経済優先」の社会へと舵を切る大きな転機となりました。

同時に、政治的暴力が続く可能性も懸念され、要人警護を含む治安対策が強化されました。

現代の視点から振り返ると、この事件は、戦後日本の「政治的混乱から経済発展への転換期」を象徴する出来事と言えるでしょう。

政治家が身をもって体験した危機は、民主主義社会における「暴力による政治的主張」の危うさ、そして、警備体制の重要性といった課題を、現代に生きる私たちに問いかけています。

おくやま

おくやま管理人の「有為之おくやま」です。

記事をまとめながら、岸信介という男の「胆力」に圧倒されました。 「安保改定が理解されるには50年かかる」と言い切り、刺されてもなお信念を曲げなかった精神力。

賛否両論ある人物ですが、今の平和な日本があるのは、彼が泥をかぶってでも道を作ったからこそかもしれません。 保身に走らない、命がけのリーダーシップ。今の政治家にも、ほんの少しでいいから見習ってほしいものです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

☆おすすめ記事☆